Prólogo

– Los gatos tienen siete vidas. Pero tú, Brock, eres solo un perro.

El disparo iluminó la estancia cerrada, mientras el cuerpo sin vida de Brock, El limpiador, se desplomaba sobre el suelo de madera. La sangre y los sesos de su cerebro se extendieron sobre el piso, en un charco rojo y pringoso. Así de efectivas eran la nuevas balas perforantes.

Joder, pura poesía.

– ‘Mierda’- pensó Michaelson- ‘el hijo de puta me ha manchado los zapatos’.

Michaelson apartó los pies. Los zapatos de diez mil euroyenes, negros, de cordones, no lucían bien con los sesos de un gilipollas que había cometido el mayor error de su vida. Desenroscó el silenciador de su pistola, mientras observaba el entorno, agudizando los sentidos, buscando algún signo de alerta, algún grito en la noche del típico vecino curioso.

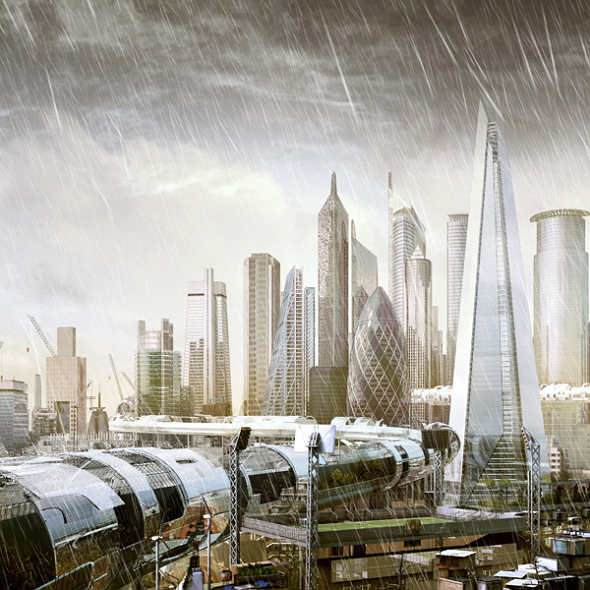

No escuchó nada. Guardó la pistola en su funda y salió del apartamento de dos millones de dólares, en la planta dieciséis del edificio Canterbury, hogar de embajadores, presidentes y estrellas de todo pelaje. El centro de Londres, ni siquiera antes de la gran guerra, albergó una edificación tan impresionante.

-‘Algo bueno tenía que salir de tanta puta muerte’- pensó, rememorando los cincuenta años de Guerra Mundial que le contaron sus abuelos.

En el año 2200, pocos se acordaban ya del jodido siglo XXI.

Mientras bajaba en el ascensor, Michaelson recordó a Brock. Dos meses atrás, hubiera creído que ni Dios podía matarle. Al fin de al cabo ¿cuántos telekinéticos eran capaces de mover hasta a los muertos?

El aparcacoches le trajo su Ferrari, sonriente. Con la propina que le había dado tendría diversión asegurada durante diez días, baboseando entre drogas y sexo.

Pisó el acelerador. Sus zapatos, lustrosos de nuevo tras la autolimpieza express, de serie en toda la gama. ‘Putos italianos’ -pensó- ‘son unos figuras’.

Se miró en el espejo retrovisor: ojos azules, pelo rubio recogido en una coleta y esa barba de cuatro días que volvía loca a Lisa. Un cuarentón que se rifarían las abuelas ricas de nuevo Puerto Rico.

-‘Qué guapo eres, cabrón’- se dijo, mientras la sonrisa del ganador, del seductor… del asesino, afloraba, mostrando dos filas de dientes perfectos.

El Ferrari aceleró lo suficiente como para iniciar el despegue. Michaelson se sentía libre como el viento.

Pero ésta no es su historia, sino la del tío muerto del piso dieciséis: Brock, El limpiador.